第338回:無人駅の時間 -流氷ノロッコ号-

晴天。しかし温度は零下という。しかし、想像したほどの厳寒ではなかった。実は今度の旅にあたり股引を買って持参したけれど、どうやら出番はなさそうだ。むしろ肌に日が当たると暖かさを感じる。絶対零度の宇宙でも、陽の当たる月面は何百度という高温だという。知床斜里駅の跨線橋の階段を上りながら、そんなことを思い出した。

流氷ノロッコ、発車準備よし。

08時55分発の"流氷ノロッコ2号"は3番線で発車を待っていた。エンジン音が跨線橋まで届いていて、窓から顔を出すと真下にディーゼル機関車DE10形がいた。ホームを少しはみ出している。ホームから列車全体の写真は撮れないようだ。私は荷物を下ろし、窓から列車の写真を撮った。母はゆっくりと階段を下りていた。私に合わせて写真を撮るたびに立ち止まる必要はないと理解できたようだ。

DE10形は凸型の車体である。しかし、仲間のDD51形やDD13形のような完璧な凸型ではなく、DE10形の運転室は片側に寄っている。これは台車が3軸と2軸になっていて、3軸側にエンジンを積んでいるためボンネットが長いからである。DE10形は大型のDD51形と、小型のDD13形の中間に位置づけられる性能で、総勢700両余りが製造された。日本全国に分布し、主にローカル線に投入され、中型、小型蒸気機関車と交替した。

流氷ノロッコの室内。ダルマストーブがある。販売コーナーでスルメを売っている。

"流氷ノロッコ2号"に起用されたDE10形は、緑と茶色に塗装され、同色の客車とコーディネートされている。私は対象形が好きだ。しかし、こうしてみるとDE10形も愛嬌がある。網走行きはボンネットの長い方が前で、どちらかというとこの方がかっこいい。最前部のデッキにはヘッドマークを掲げていた。"20th"という文字がある。"流氷ノロッコ号"は運行開始から20周年を迎えた。すると初登場は国鉄からJRに変わって3年後だ。民営化されたJRが、それを象徴するかのように数々の企画列車を生み出した時期である。

客車は50系をトロッコ風に改造した車両である。今は緑色のこの客車も、かつては真っ赤なボディで、少し前に流行した、青い寝台車のブルートレインに対してレッドトレインと呼ばれていた。しかし普通列車用だったから、室内はボックスシートとロングシートの組み合わせだった。私は何度かレッドトレイン時代に乗っている。たぶん東北地方だったと思う。当時はまだ、茶色や紺色の旧型客車も走っていた。レッドトレインの室内は電車のようで、明るく、冷房付きで嬉しかった。その50系客車は客車列車そのものの衰退のおかげで短命に終わった。いま、残っている車両はこのノロッコ用と、JR九州のSL列車用しかないらしい。どちらも観光列車で、登場当時の面影はない。

時間の経過で流氷が増えた。

私たちの座席は進行方向右側だ。窓に向かってふたり掛け座席が並んでいる。進行方向左側は4人掛けのテーブル席である。どちらも窓が大きく、景色がよく見える。"トロッコ風"の改造だから、木製の固い椅子である。床も板張りだ。車両の端にはダルマストーブがあって、煙突が天井を突き抜けていた。さすがに少し寒さを感じる。しかし、ほどよい寒さ。吐く息は白いけれど、震えるほどではなかった。知床斜里駅に展示された写真によると、運行当初は吹きさらしの本格的なトロッコ車両で「シバレ体験ができる」が売り文句。実態は我慢大会のような旅だったそうだ。

ガガンという音が出て列車が動き出した。さっき見た景色を逆順にもう一度見る。しかし今度は観光列車だから、来たときのディーゼルカーと違って観光案内放送があった。沿線に絶え間なく現れる木々は柏だそうで、落葉樹に分類されるけれど、新芽が出るまで葉が落ちない。ゆえに"代々つながる"という意味で縁起が良く、柏餅の由来となっている。

原生花園も白い広野。

釧網本線は北海道の東端の路線だから、比較的新しい路線だと思っていたけれど、アナウンスによると意外にも北海道で3番目に開通した路線だという。建設の目的は硫黄鉱石の運搬だったとのこと。後で通る区間、屈斜路湖と摩周湖に挟まれた一帯が硫黄産出地帯のようだ。そのあたりはいま、川湯温泉に代表される温泉地でもある。

車内放送はいろいろなことを教えてくれる。さっきは無意識に通過してしまったけれど、浜小清水駅と藻琴駅の間はDMVの旅客営業実験が実施された区間である。バスが線路と道路を行き来する施設が残っていると言われたけれど、雪に紛れて判別できなかった。たしか、この区間が選ばれた理由は、道路と鉄道で濤沸湖を周回するルートになり、観光に適しているという話だった。濤沸湖と線路の間には原生花園が広がっている。流氷の海だけではなく、反対側の車窓も良い……という。しかし、今の時期は広大な白い原野だった。夏にもう一度訪れたい。

DMVの切替え施設……?

原生花園だった白い大地。小さな足跡はキタキツネとウサギで、等間隔に並んでいればキタキツネ。ナナメにふたつ、横並びにふたつというパターンはウサギだという。たしかに足跡が多い。そして、前方の車両から歓声が伝播してきた。何かと思えば、キタキツネの親子が線路脇を歩んでいた。その行く先の丘が低くなると海が見えた。さっきと同じ海ではあるけれど、流氷が増えている。この時期、風が強ければ、刻一刻と海の姿が変わっていく。ここにきて、やっと本格的な流氷の景色となった。母も私も満足である。

列車は北浜に停車する。ここは無人駅。しかし、釧網本線でもっとも海に近い駅で、流氷がよく見える。流氷ノロッコ2号はこの北浜に15分間停車する。乗客たちはホームに降りて背を伸ばし、小さな駅舎の内外を眺め、駅舎の横に組まれた見晴台から海を眺める。私も見晴台に上がってみた。中国人グループがそれぞれに写真を撮り合っていたので、日本語で声をかけ、集合写真を撮ってあげた。人が増えてきたので降りる。

北浜駅に到着。

私は母に駅舎で待って欲しいと頼み、駅舎を出て線路に並ぶ道路を歩いた。走り出した列車の姿を撮るつもりだった。路肩の雪を踏むと膝まで埋まる。靴に雪解け水が入り込んでつま先が冷たい。100メートルほど歩き、ファインダーを覗いて列車を見ると、困ったことに線路際に撮影者がいる。撮影マナーというより、不法侵入に近い。そのまま200メートルほど歩いて、やっと彼をファインダーから消した。さらに200メートル先にもカメラを構えた人々がいる。彼らはクルマで来たようだ。

駅のほうで発車の合図があったようで、乗客たちが客車に吸い込まれていく。それからしばらく間があって、流氷ノロッコが動き出し、私の前を通り過ぎていった。失敗したら次はない。私はファインダーを覗き、入魂しつつシャッターを押した。私には走行中の写真を撮る機会など滅多にない。列車の撮影は一発勝負。同じ日に、同じ場所で、同じ列車を二度と撮れない。そんな狩りに似た感覚も列車撮影の魅力だろう。

流氷ノロッコ、発車!

北浜駅舎に戻ると、母がぽつんと立っていた。私たち以外には誰もいなかった。私たちはこれからもう一度、知床斜里方面の列車に乗る。発車まで30分の待ち時間だ。この駅舎には事務室を改造した喫茶店もあるけれど、本日は休業日だった。付近に店もない。あらかじめ判っていたとはいえ、老母と中年息子にとっては気まずい時間である。そうかといって外は寒い。なんとなく目を合わせないように駅舎内を眺めている。

無人の北浜駅。駅舎の左に展望台。

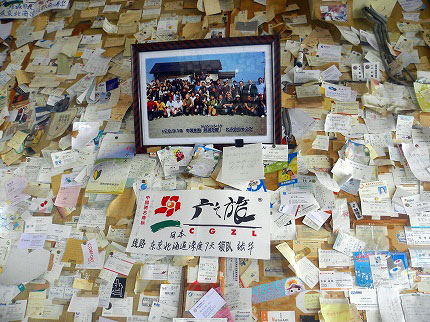

壁面にはなぜか名刺やきっぷが貼り付けられ、天井まで埋め尽くされていた。そのなかでひときわ大きな写真があった。丁寧に額縁までつけられている。「H20.9.18

中国映画 非誠勿擾 北浜駅ロケにて」と書いてある。なるほど、中国で公開された映画に北海道が出てくるから、ロケ地巡りの中国人観光客が増えた、というわけだ。

この"非誠勿擾"という映画、帰宅してからどんなものかと調べてみた。なんとこの作品は2008年に中国で大ヒットしたという。中国では世界的ヒット作のレッドクリフよりも観客を動員したとのこと。このおかげで、中国では日本、とくに北海道観光ブームが起きていたそうだ。映画はコメディで、成金の男が日本へ婚活旅行に出るという物語。日本でも「狙った恋の落としかた」というタイトルで公開されているという。

映画撮影隊の記念写真があった。

-…つづく

|