第29回:南京虫の考察~いかに絶滅を図り、身を守るか

コウモリの血を南京虫が吸うことは昔から知られていた。人類がいつの日か、コウモリの生息する洞窟にコウモリと同居し、南京虫がコウモリより人間の方が血の量も多いし、吸いやすいと、攻撃先を人間に移したと言われている。今では、もっぱら人間の血に頼って生き延びている。

南京虫が運んだり媒介したりする伝染病は知られていない。そのせいだろうか、細菌学者も製薬会社も南京虫駆除に気合が入っていないように見受けられる。

南京虫はモゾモゾと動くだけで、自ら遠くに旅することはない。できないのだ。すべて人間様に付着して移動するだけだ。それがキョウ日、人類始まって以来の大旅行、大移動に同行して全世界に広がったのだ。コロンブスが西インド諸島から持ち帰ったと言われている性病、梅毒がヨーロッパ全土に広がったスピードは驚くべきものがあるが、南京虫の拡散もそれに勝る相当なものだ。

博物学者の田中芳男の『南京虫又床虱』と題する報告書を孫引きさせてもらうと、南京虫の日本侵略は存外新しく、江戸時代の終わりに幕府が中古の船を購入し、それにオマケとして付いてきたのではないか、従って神戸界隈に集中して多かった…とある。しかし、1595年のラテン語=日本語の辞書『羅葡日対訳辞書』(イエズス会のアンブロシオ・カレビノ編纂)にトコムシ=“cimex”が載っているので、その時すでに日本に入り込んでいたのか、南京虫がポルトガル人にとって大いに馴染み深いものであり、当然、日本にも生息しているであろうと想像して辞書に載せたものか判断できない。

1603年のラテン語を省いた日=ポルトガル辞書『日葡辞書』にはトコムシを“Tocomuxi”とスペルして登場しているので、すでに日本にいたのではないかと思える。こうなると、宣教師たちはありがたいキリスト教と憎き南京虫とを一緒にして日本布教を図ったのではないか…と思わせる。

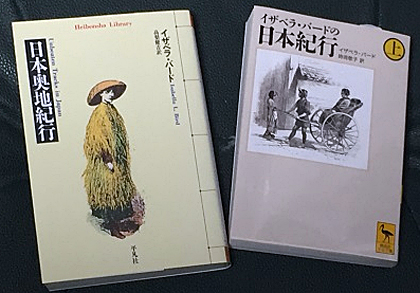

イザベラ・バード著『日本奥地紀行』(1880年刊;1973年日本語訳刊)

明治維新後10年足らずの1878年に日本を訪れた大旅行家であり、数々の優れた旅行記を残してくれたイザベラ・バードの『Unbeaten Tracks in Japan(日本奥地紀行)』の中で散々南京虫に刺されまくったとあるので、日本の田舎にまで南京虫は生息していたことが知れる。

アメリカでは1950年に全家庭の30%に南京虫がいたと報告されている。南京虫にとって、棲み心地のよいのは暖かく、不潔な地方、国と限定されておらず、どんなところでも人間様がいる限り付いて回るという適応力の高さを示している。その証拠にはヨーロッパ諸国、衛生観念が発達しているといわれるイギリス、ドイツ、北欧にも1980年代に爆発的に蔓延している。

思えば、マドリッドのユースホステルに泊まっていた北欧人たちが南京虫、あるいはその卵を母国へ持ち帰るのは避けがたいことだ。それだけでなく、バカンスブームでひと夏を南国で過ごすことが当たり前になってきた時代、何百万人が南に北に東西に移動する時代なのだ。人間の動きにつれ、南京虫も付いて回る時代なのだ。

サンチャゴ巡礼街道にある無料の巡礼宿

再三登場してもらっているオヒツのピソにも南京虫が棲み付いたことがあった。もう数年前になろうか、彼の妻、マリーロがサンチャーゴ・デ・コンポステーラの巡礼の道を歩き、その時、巡礼者が泊まる宿から持ち帰った……のではないかと、オヒツは想像というより確信しているようだったが、ともかく南京虫に棲み付かれ、ありとあらゆる対策、除虫剤、煙、スプレーで対抗したが効果なく、ソファーとマットレスを捨てることでやっと治まったと長い戦いを知らせてくれたことがあった。

私たちが親しくしている若いカップル、アメリカ人と結婚している日本の女性は、デンバーのホテルで南京虫の猛攻に遭い、そのホテルに談判するための抗議文を書いたことがある。その際、写真を付けた方が説得力が増すという私の意見で、彼女が刺され、吸われまくった両足の写真を添えた。私も虫刺されに弱いが、彼女も私と同等か、私以上に弱い体質らしく、両足、脛から太腿まで原型を留めないほど腫れ上がっていた。ホテルは彼らが支払った宿泊料金だけは返済したが、何の謝罪もなかった。

アメリカの合衆国疫病抑制委員会(The U.S. National Pest Management Association)によると、2000年から2005年にかけて、南京虫のクレームは71%も増えており、ニューヨーク市で2004年にたった500件のクレーム報告だったのが、2009年には10,000件、20倍に膨れ上がっている。

だが、アメリカ第一の南京虫生息街はシカゴだとある。シカゴの市議会では、南京虫撃退法案を成立させなければならないほど蔓延していた(2013年に制定)。

どういう理由からか、南米は南京虫の侵略から免れいたのだが、大戦後しばらくして、この生命力が強く、環境の変化にも自在に自分を適応させていく我が敵、南京虫は爆発的に広がったのだ。

南京虫を効果的に退治する薬品はない。バルサンと同系の毒ガスも、終戦後日本からシラミをほぼ一掃してくれたDDTも効果がない。もっとも、DDTは人体に害があるとして多くの国で禁止されたが…。日本のインターネットには駆除法として、ビレスロイド系の殺虫剤“スミスリン(フェノトリン)”が有効であると書いてあるが、そのビレスロイドをかけても死なない抵抗力のある南京虫が現れ、さらに強力なオキサジアゾール系が有効だとある。

だが、アメリカのサイトでは、はっきりとどのような殺虫剤も効果なしと明記している。敵もサルもので、次の世代には人間の英知を尽くした化学薬品、殺虫剤をあざ笑うようなスーパー南京虫に変身するだけだと、更に悪いことに、それらの殺虫剤は人間への害の方が大きいのだ。

唯一、効果的な方法は高熱または低温処理で、衣類、シーツなどは60度C以上のお湯で洗い、部屋、家全体を55度C以上に2時間以上保ち、その後強力なバキューム掃除機で隅々まで吸引するか、室内を零下17度Cに、やはり2時間以上下げるのが有効である…とある。

このような高温あるいは冷凍処理は、普通の家庭では不可能だ。そこで、専門の南京虫退治業者が現れ、専門に訓練した犬を使い、その家屋、部屋を特定し、インターネットの映像を見ると、まるで部屋、家を断熱材で包み込むようにして、熱風を送り込んでいる。それを2週間おきに3、4回繰り返すと絶滅できる…と言うのだが、よほどせっぱ詰まった人でなければ、熱処理業者に大金を払ってまで南京虫退治をしないだろうし、できないだろう。

と言うことは、この素晴らしい生命力を持った害虫は、人類が滅びるまで、我々に付いて回ることになるのだろうか。

第30回:モロッコの南京虫とシラミ その1 第30回:モロッコの南京虫とシラミ その1

|