|

第582回:誓い - 八戸線 鮫~八戸 -

列車は小さな半島をくるりと半周した。車窓が海岸から港に変わった。八戸港の一角である。江戸時代は鮫浦港と呼ばれ、東廻海運の寄港地であった。東廻海運は江戸時代の主要輸送ルートのひとつ。江戸から太平洋周りで津軽海峡を越え、酒田に通じた。

鮫浦港は八戸藩が漁港として整備したのち、東廻海運に組み込まれた。東廻海運は北前船や西廻海運ほど発展しなかったとはいえ、鮫浦港は重要拠点として栄えたという。明治になると八戸付近の鉱物資源の輸出港として整備され、漁港だけではなく工業港としても発展する。1929(昭和4)年に八戸市が誕生し、鮫浦港も八戸港と改称された。

窓ガラスに室内が反射するため、スマホをかざして写真を撮る

鮫、という名の駅に停まった。かつてはこちらが鮫浦港の中心だった町であろう。高校生が大勢乗ってきた。青森県立水産高校の生徒さんだ。現在も鮫は八戸線の主要駅だ。八戸市街の東端でもあり、八戸方面の列車のいくつかはここで折り返す。鮫行きとは心中穏やかではないけれど、駅名の由来は人食い鮫ではなく、沢がなまってサメと呼ばれ、鮫という文字を当てたと聞く。

次の白銀駅でも高校生が乗ってきた。白銀と書いてしろかねと読む。ここで立ち客が目立ち始めた。高校生の大群。そのための2両編成だったようだ。もうボックスシートの独り占めはできない。私は伸ばした足を降ろして靴を履く。向かいの席に置いた荷物をたぐり寄せて隣の席に置いた。立ち客側も混んでいて、大きな荷物を網棚に載せる余裕はなかった。

八戸港エリアに入った

陸奥湊駅も対向列車のすれ違いがあった。しかし定刻発車で安心する。車窓は海から市街地に変わり、本八戸駅でさらに乗車客がある。八戸市の中心はこの本八戸である。馬淵側と新井田川の水利で栄えた街。八戸港とも水運が通じた。新幹線の八戸駅は八戸市の郊外である。日本鉄道時代、東北本線は八戸の中心を通らなかった。そこで日本鉄道は支線として八戸線を作ったという。つまりこの列車は八戸から郊外方面へ向かう帰宅列車だ。この混雑にも納得である。

闇は深くなり、明かりが増えていく

これ以上、荷物を椅子に座らせてはいけないと、私は荷物まとめて席を立った。二つの席が空いたけれど、誰も座ろうとしない。車窓右手にツリー状のイルミネーションが見えた。夜の街。その明かりもまた良い景色である。八戸駅の手前の長苗代駅で半分くらいの乗客が降りた。なるほど、席に座ろうとしないわけだ。大勢の客が降りていく。乗降に手間取ったか、3分遅れで発車した。またハラハラしてくる。

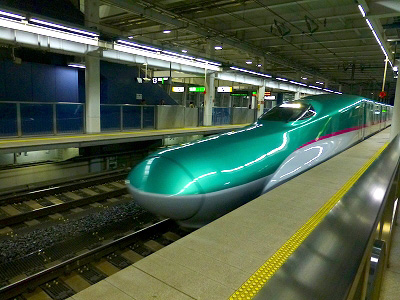

八戸駅に到着すると、周りの客が走り出した。私もキャスターバッグを背負って走る。今まで乗ってきたディーゼルカーと別れを惜しむ暇も無い。新幹線ホームへ上り詰めると、はやぶさ36号がホームに入ってくるところだった。ギリギリで間に合った。

八戸駅、はやぶさ36号に間に合った

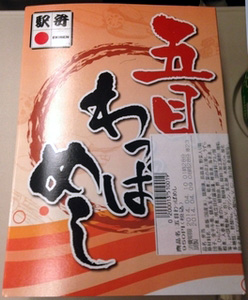

19時06分発のはやぶさ36号は、22時04分に東京駅に着く。八戸駅で時間の余裕がなく、弁当を買えなかった。どうしようと案じていたら車内販売がやってきた。海産物系は苦手だと言ったら、五目わっぱめしを薦められた。フタを開けると小さな海老が丸まっていた。それだけ残して平らげる。この海老も、捨てられるために命を差し出したわけではないだろう。申し訳ない気持ちになる。

車内販売で買った駅弁

はやぶさは八戸を出発してすぐにトンネルに入る。すっかり陽が落ちて、トンネルの中か外かもわからない。鞄から時刻表を出して、今回の旅のルートを指で辿った。仙台、石巻、女川、BRTと三陸鉄道で北上し、八戸に着いた。旅のルートを決めかねて後回しにした三陸路。やっと、その海岸線沿いを踏破した。

海老さんごめんなさい……

約2日かけて辿りついた八戸から、たった3時間で東京に引き戻される。新幹線の速さが身にしみる。三陸は東京から近いか、遠いか。実は近い。もっと気軽に旅立てるところだと思う。気軽に来て、じっくりと楽しめる。それが東北、三陸だ。

そして、まだ乗っていない路線がある。東北本線と三陸海岸ルートをつなぐ路線たちだ。ハシゴに例えると足をかける部分である。南から大船渡線、釜石線、山田線。釜石線はSL銀河が走っている。乗りたい。

仙台市営地下鉄は東西線を建設中だ。JR東日本は仙石線沿線の復興支援のため、東北本線と仙石線を接続する計画がある。女川駅の復旧と新しいまちづくりも見届けたい。BRT区間の鉄道復活は無さそうだ。山田線沿岸区間は三陸鉄道に引き受けてもらいたい。

更地になっていた女川の街

以前と比較できる唯一の場所だけに驚いた

乗れずに廃止されてしまった岩泉線。終点付近にある龍泉洞も興味深い。八戸線では2013年秋からレストラン列車“TOHOKU

EMOYTION”の運行が始まっている。今回はタイミングが合わなくて残念だった。

三陸海岸を縦走した。満足感もあるけれど、思い残すところも多い。未乗路線に乗りたい、今回訪れた場所のその後も見届けたい。復興する街と鉄道に対峙するために、私も精進しなくてはいけない。

釜石駅で見かけたSL銀河

次はこれに乗ろう

第582回の行程地図

2014年04月8-9日の新規乗車線区

JR: 82.4Km

私鉄:107.6.Km

累計乗車線区(達成率)

JR(JNR):20,735.3Km (92.69%)

私鉄: 6,175.6Km (87.06%)

|

|