|

第555回:神木の駅 - 京阪電鉄 萱島 ~ 淀屋橋 -

博物館や美術館、展示会などを出るときは常に少しばかりの不安がある。見逃したものはないだろうか。記念品を買っておくべきか。納得するために、もう一度早足で館内を巡る。結局は「万が一、見逃したとしても、再訪すればいい」とあきらめる。

交通科学博物館については「再訪すればいい」は通じない。ここは取り壊され、車両など展示品は京都へ運ばれ、梅小路蒸気機関車館と一体になった新しい施設で展示される。もっとも、老朽化した教育的な展示品は廃棄されるだろう。鉄道以外の、飛行機や車はどうなるか知らない。

さよなら交通科学博物館

飛行機は千葉県の成田空港のそばに航空博物館がある。自動車は全国各地にあり、メーカーごとに資料館を持っている。しかし、旅客機をいくつも置いた広い博物館はないし、日本の自動車産業を総括した博物館もない。そういう意味では、国鉄一家として資料や展示車両がまとめられているだけ、鉄道分野の博物館は恵まれている。

東京・神田の交通博物館が終わり、埼玉・大宮に見事な鉄道博物館ができた。それを経験しているから、交通科学博物館がなくなって寂しいぶん、新しく京都にできる博物館への期待も大きい。次回は京都だ。私は梅小路蒸気機関車館を未訪問だけど、閉館前に行くべきか、新装開館を待つべきか。私が決めるというより、忙しさが決めるともいえた。いやもしかして、また都合良く京都あたりの取材出張はないものか。

京阪電車で17分、珍駅に着いた

弁天橋駅から大阪環状線の外回りに乗り、大阪駅を通り過ぎて京橋駅で降りる。ここから京阪電鉄本線に乗り換えだ。初めての京阪電車である。起点の淀屋橋から乗ってケジメをつけたかったけれど所要時間を優先した。どうせこの時間から乗り始めても京阪全線には乗れない。再訪は決定済みである。今日は京阪電鉄へ、ほんの挨拶だ。

JRの京橋駅改札を出ると、そこはもう大きなデパートの中のようだ。すぐそこに京阪電鉄京橋駅がある。IC乗車券で大きな改札口を通ってホームへ向かう。本当に便利な時代だ。運賃表を見上げて目的地の駅を探し、自動券売機でコインを入れたりボタンを押したりという手間がない。初めて訪れた地で、初めて京阪電鉄に乗るというのに。

夕暮れの萱島駅。屋根と巨木が一体化している

京橋駅のホームは2面、ホームの両側に線路がある。2面4線だ。この駅から京都方面は複々線で、中央の線路が急行用である。大阪都心方面も複々線に見えるけれど、内側の2本の線路は新線で、中之島方面へ、外側の2本の線路は本線で淀屋橋方面へ向かう。隣の天満橋では方面別配置になる。

つまり京橋駅では、新線と本線から普通や急行、特急などがやってきて、京都方面への急行線と緩行線に振り分けられる。逆方向もしかり。京都方面から到着した列車が、淀屋橋または中之島へと振り分けられる。列車のやりくりが複雑そうで、どこか俯瞰できる位置から一日中眺めてみたくなる。しかし今日はできない。もう日が暮れ始め、電車の前照灯が際立っている。

萱島駅の高架下に萱島神社がある

京阪電鉄本線をおさらいすると、起点は淀屋橋駅。終点は出町柳駅。京都側に「京」や「京阪」の名の付く駅がない。祇園四条、伏見稲荷という駅名が古都を感じさせる。淀屋橋から出町柳駅までは40駅、路線距離は49.3 kmで、平均すると1.2 kmほどだ。列車の種別が多く、普通、準急、急行、快速急行、特急を主軸に、区間急行、通勤準急、通勤快急、深夜急行などの傍系がある。深夜急行という種別に少し惹かれる。残念ながら紀行文の名著と同じ「深夜特急」はない。

時刻表好きにとって列車種別が多いと楽しいけれど、いざ乗るときは迷う。スマートホンの乗り換え検索アプリの出番である。私は到着したばかりの準急電車に乗った。車内を見渡し案内図を探す。目的地の萱島駅に停まる電車は準急以下で、急行以上は停まらないようだ。

神木のクスノキを見上げる

いつもは乗る電車の写真を撮っているけれど、タイミングが良すぎてチャンスを逃した。夕方の帰宅ラッシュが始まっていて、車内も混んでいる。私は先頭車両に乗ったけれど、運転席後ろのかぶりつきまでは遠い。視界に入った揺れる頭たちに遮られながら、なんとか前方を眺めた。整った複々線だという以外の感想はない。

準急電車は六つの駅を通過して守口市駅に停まり、次が萱島駅であった。その間の通過駅は四つ。途中に門真市駅がある。門真市といえば大阪モノレールとの乗換駅だし、パナソニックの大工場もあるはず。そこを通過するとは大胆な設定である。守口市でさえ傍系の通勤準急、通勤快急、深夜急行は通過するようだ。京阪電鉄は思い切ったことをする。

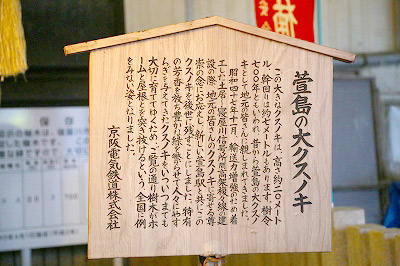

京阪電鉄による神木の由来

萱島駅に着いた。左右を見ても、このホームにはお目当てのものがない。ならば上り線かと見渡せば、あった。ホームの中央を貫く巨木。全国的に、いや世界的にも珍しい光景である。ときどき雑誌やテレビで紹介される。私もこれを見に来た。降りた上りホームから写真を撮り、階段を降りて改札を出る。外から眺めてみたい。

駅前は線路と平行する向きの商店街だ。粉モノの屋台に少しそそられる。そこから高架ホームを振り返っても、建物に遮られた。線路に沿って京都方面へ歩くと川がある。大きな川ではないけれど、これが寝屋川、一級河川だ。寝屋川市の名の由来でもある。橋を渡りつつまた振り返る。背の高いフェンスがあって、どうも絵になる景色ではない。川沿いに歩くと下り坂になり、振り返るとますますホームを見渡しにくい。

ホームから神木に近づく

それでもなんとか画角を見つけて写真を撮り、戻って巨木の下を見に行く。萱島神社である。小さな鳥居があって、提灯に明かりが点っている。境内は狭いけれど、粉モノを売るならここに屋台を出せば憩えるのに、と思った。神社だからお詣りさせていただき、ついでに巨木を下から見上げる。実は巨木が目的でお詣りが次ともいえる。しかし、本来は巨木のほうが神木で、神社はそれにあやかって後からできたと思う。私は間違っていない。

ホームを巨木が貫く、という表現は、実は時系列として間違っている。ホームが先にあって木が突き抜けた、ではなく、巨木を避けてホームを作った。なにしろこの巨木は樹齢700年という神木である。もともと京阪電鉄の線路脇にあったところ、京阪電鉄の複々線化と高架化の拡幅範囲と重なった。地元の人々から切り倒さないでと懇願されて、現状の形に収まった。いい話である。

淀屋橋駅に到着

私の訪問も、そのネタをコラムに使おうという下心であった。境内を掃き清めている男性がいて、おそらく神主さんであろう。少しお話を伺った。最近も在阪のテレビ局が取材に来て、もうすぐ放送されるという。残念ながら東京では観られない。

改札口を通って、今度は下りホームに上がる。京阪電鉄は京都へ向かう方向が上りで、大阪へ向かう方向が下りである。京都が起点、いや、日本の中心という姿勢を堅持する。その下りホームで巨木を眺める。神社にあった説明書きと同じものがここにもあった。

ホームの屋根がくりぬかれ、木の繁みの隙間から夕暮れの空が見える。駅の中に庭園があるようで、なかなか良い風情であった。雨の日の、枝から水が滴る佇まいも良さそうだ。なにやら神妙な気分になって、巨木に手を合わせた。

大阪方面へ戻るではなく、京都方面に進んで、京都から新幹線に乗れば、京阪本線を完乗となる。しかしこの夕暮れだ。景色は見えないだろう。私は素直に引き下がり、淀屋橋行きの電車に乗った。次に訪れるときは中之島新線から出町柳へ直通すればいい。関西の路線網は未乗区間が多い。いずれ、たっぷりと乗りに来る日が来るだろう。

1面3線、のりば四つの珍しい構造だった

第555回の行程地図

2013年01月21日の新規乗車線区

JR: 0.0km

私鉄:12.8.km

累計乗車線区(達成率)

JR(JNR):20,652.9km (92.28%)

私鉄: 6,068.0km (85.63%)

|

|