|

第563回:希望 - 女川町 -

港だった海岸線に沿って歩く。広大な造成地を迂回する道である。風は涼しく、汗ばんだ肩を冷やしている。ずいぶん歩いていると思う。建物が少ないから距離感がつかめない。崖の下にたどり着いて、目的の建物までは階段である。少し立ち止まり、階段を見上げ、よし、とつぶやいて上った。手すりがあるけれど不自然に曲がっている。水に流された何かが当ったようだ。街灯の柱も斜めのまま。たぶん灯らないだろう。細かいところには手を付けられないようで、3年間も放置されている。これがあの日の爪痕だ。

町立病院の非常階段。柵が曲がっている

階段を上りきったところに大きな建物がある。女川町立病院だ。7年前、私が上ってきた階段は非常口で、鉄の扉が閉まっていた。展望広場になっていたけれど、病院の敷地には入れなかった。しかし今日は開いている。立ち入る前に、7年前と同じ場所で風景を撮った。見渡す限りの更地である。海側に横倒しのビルが見えた。やはりマリンパルのそばだ。ここで撮った写真と、自宅に戻って7年前の写真を比較してみよう。いや、そうするまでもなく、この光景は津波の強大な力を見せつけている。

階段の上からの景色

同じ場所の7年前

展望広場の奥へ進む。病院の敷地の一部が市民に開放されているのだろうか。鉄筋コンクリートの建物の手前にプレハブの小屋が連なり、その安普請を隠すようにウッドデッキが設置されていた。砂漠のオアシス。そんな思いが込められているようだ。ウッドデッキに面して駐車場がある。7年前も思ったけれど、この病院の正面はどこだろう。なだらかな坂道か、山に続く丘につながっているはずだ。7年前も今日も、私は裏口から訪問している。

駐車場から海を望む場所に慰霊碑があった。花壇には花が植えられ、バケツには切り花、コンテナに酒やジュースが供えられている。切り花は新しく、千羽鶴の紙も色あせていない。それはつまり、毎日のように、ここで誰かが祈りを捧げているということだ。私もしばらく手を合わせた。

慰霊碑、花が新しい

ウッドデッキの端は喫茶店だ。看板には“おちゃっこクラブ”とあり、その上に小さく女川町復興連絡協議会の文字がある。おそらく、現在の女川町で唯一の飲食店だろう。昼食の時間を過ぎたせいか、客はいなかった。

「こんにちは」

「いらっしゃい」

なにを頼もうか、ちょっと迷って、ソフトクリームにした。店に入って立ち止まったら、身体が熱くなっている。冷やしたい。

「お客さん、どちらから」

「東京です」

「そう。これ、どうですか。名物なんですよ」

さんまかりんとを薦められた。魚風味は苦手だけど、ひとつ買った。あとで空腹になるかもしれない。土産のひとつにもなる。

旅の者だといえば、次は仕事か、観光かと問われるものだ。しかし店員は私になにも聞かなかった。私も話しかけなかった。普段着でぶらぶらしていれば仕事ではないとわかる。私だって答えに困る。視察と言うほど大袈裟ではないし、取材と言えば身構えられるかもしれず、見物と言ってしまっては失礼である。

“おちゃっこクラブ”は町の憩いの場

ソフトクリームを片手にウッドデッキに出た。“おちゃっこクラブ”の隣は事務所だ。看板はなく、横開きドアにコピー用紙が貼り付けてある。シーパル女川汽船。女川港を拠点に、金華山などの離島向け定期便を運行する第三セクター会社だ。海のそばのマリンパルに事務所があったはずだが、ここに仮設事務所を構えている。たった1隻の保有船は無事で、被災の4ヵ月後から運航を再開している。職員の出入りが多く、丘の上の仮事務所と桟橋の往復はたいへんだ。

もういちど慰霊碑に立ち寄った。よく晴れた日である。空は青く、海も穏やかだ。女川は空と海に恵まれた町だ。愛する人を奪った海。愛する人が眠る海。眼下の景色が見えないから、現実を少し忘れられる。女川の人々は、これからどんな思いで海と暮らしていくのだろう。

慰霊碑付近から女川港を眺める。横倒しのビルの向こうにマリンパルがあった

長い階段を降りて、来た道を戻る。さっき気になっていた展示施設“復興まちづくり情報交流感”に寄ってみた。30分くらいは見学できそうだ。プレハブ小屋の半分は復興事務所で、半分が見学施設である。背広姿の先客がいて、職員らしき人が展示写真を説明していた。

私は勝手に見物を始めた。テーブルの上に簡素なジオラマ模型がある。これから作る女川駅前の開発計画だ。「壊れやすく、現在も検討に使っているから触らないで」と書いてある。JR東日本は気仙沼線以北の鉄道復旧には難色を示しているけれど、石巻線の女川復旧は早期に決まった。地元の復興計画提案が早く、協議がスムーズだったようだ。でも、原発を受け入れた町だからではないか、と穿った見方もある。

唯一の被災地見学施設だった

経緯はどうあれ、鉄道好きにとって路線復旧はありがたい。新しい女川駅は内陸に引っ込むため、路線距離は短縮される。旧線路と駅の敷地を並木道として、両側に土産物などの商店が並ぶようだ。このプロムナードを海岸まで伸ばしていく。海側は公園を整備するようだ。駅や民家は高台に置き、海岸は公園として人は住まない。次の津波に備えた町づくりである。

「ご説明しましょうか」

女性の職員さんが声をかけてくれた。じっくりと話を聞く時間はないけれど、せっかくなのでお願いした。震災当時、誰もが悲しみに暮れる中で、市長は皆を元気づけるために、新しい町づくりを提案し続けたという。ピンチをチャンスに変える。そうでなければ亡くなった市民に申し分けないと語ったそうだ。

新しいまちづくりが始まっていた

新しい町の話が終わった後、残りの展示スペースは震災時の被災状況を示していた。時系列とは逆の展示順だけど、先に明るい話を聞いてよかった。被災時の展示内容は壮絶である。職員が大きなファイルを出してくれた。

「ここの写真はショックが大きいので壁に貼っていないのです」

水没した町の写真だった。海上にマリンパルのビルが頭を出している。町立病院が海辺に建っている。

写真の中に、丘の上の中学校があった。

「あ、さっき、ここを通って降りてきたんです」

「あの日、中学校は卒業式だったんです」

式が終わり、地震があったため、子どもたちは校庭にいた。そこに津波が見えた。水はやがて校庭を浸し、さらに水位が上昇していく。生徒たちは学校より高いところにある浄水場に避難した。

「男子生徒がしっかりしていたんです。女の子を中央に集めて、ブルーシートを使って風除けと覆いを作って、男の子がその周りを囲って。ブルーシートは、女子にショッキングな景色を見せないようにと……」

私は、この町で初めて涙を溜めた。

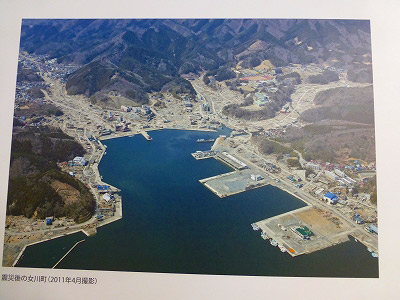

被災から約1ヵ月後の女川町

バスの発車時刻が近づいていた。私は職員のみなさんに礼を伝え、土産品コーナーでTシャツを買った。濃い緑色で、女川の黄色の文字がプリントされている。私の好きな色使いだった。

坂道を上り、中学校を通り、バス停に戻った。足に堪える散策だった。小さな待合所に座っていると、代行バスが定刻に到着した。女川発14時30分。浦宿には14時40分に着く予定だ。

バスの最前部に乗ったおじさんと運転士が会話している。もうすっかり馴染みなのだろう。

「今日はどうかね」

「山菜はだめだわ、鹿に喰われた。放射能はないけど鹿にやられたなぁ」

生命の営みは続いている。

女川駅が復旧したら、また来よう。新しい町を見届けたい。

帰りのバスは堤防工事現場を通った

完成まであと1年

-…つづく

|