今年の「牛追い祭り」、パンプローナのサン・フェルミン祭のエンシエロを、気がつくと私は毎日生中継で見てしまっていた。なんとなく朝7時50分くらいに目が覚める。テレビをつける。画面はもう、パンプローナに集うひとたちの民族衣装で真っ赤っ赤。本日の牛が紹介される。生産された闘牛牧場はどこか、体重は、性格は……。やがて8時、牛囲い場からロケット花火が空に放たれる。鋭い角を光らせながら黒い塊が、道路に飛び出す。赤の洪水が、揺れる。

去勢牛と交じって走っているときの闘牛は、わりとおとなしい。全体が一団となって走り抜けたならば、ゴールの闘牛場まで所要時間は2分と少しだ。だがカーブで転んで群れを外れてしまったり、あるいは調子に乗った参加者にけしかけられたりすると、一転、闘牛は自分の本能を思い出す。そう、俺様の邪魔をする人間なんて、天が与えしこの剛なる角で、突き刺して放り出してしまえばいいのだ!

今年のエンシエロでは、400人あまりが擦り傷や捻挫、46人が軽傷を負ったほかに、11人が牛の角で負傷した。内訳は地元パンプローナのひとが3人、マドリードとバレンシアからひとりずつ。外国からの観光客ではイギリスとオーストラリアから各1名、そして最多の4人を出すこととなったのは、アメリカからの参加者だった。うち27歳のアメリカ人男性は、背後から角で突かれて、直腸や膀胱が断裂するほどの怪我を負い、現在も入院中だ。

なぜこんなにもアメリカ人がこの祭りにやってきて、そして怪我をしてしまうのか。地元の新聞は、今年もこう書かざるを得なかった。「ヘミングウェイの亡霊が、パンプローナにいる」と。

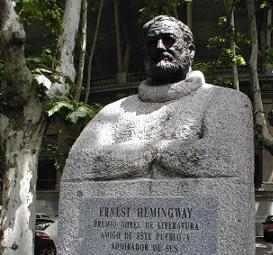

パンプローナ闘牛場前のヘミングウェイ像

アーネスト・ヘミングウェイは、初期の代表作『日はまた昇る』で、サン・フェルミン祭の名前を一躍世界に知らしめた。この作品は第一次世界大戦後のパリと北部スペインを舞台に、アメリカ人の現代的苦悩を描いたもの、である、たぶんだいたい。退廃もあれば真摯な愛もあり、絶望もあれば希望もあり、苦悩の出口の先にまた入り口があり、そしてまた日は昇る、と。刊行は1926年。

この、ノーベル賞を受賞し、イタリアやスペインやアフリカを旅し、釣りやボクシングやライオンサファリをし、キーウェストやキューバに邸を建てて住むという、冒険家で美食家でまるで健全に人生を楽しむということのお手本を見せてくれたような文豪ヘミングウェイは、死後40年余り経つ現在も世界中で根強い人気を誇っており、とくに故郷アメリカでは熱狂的なファンも多いという。

こうしたファンが、バイブル的存在の『日はまた昇る』を片手に、毎年パンプローナに大挙してやってくる。左腕を角に突かれて負傷した27歳の男性も、そんなひとりだった。勇敢であること、そして楽しむこと、つまりはヘミングウェイ的であることが、彼のモットー。憧れのエンシエロに参加した彼は迷わず、「勇敢にも」闘牛に近寄ってけしかけようとし、牛に触れた瞬間に左腕を突き刺された。

読者の方はもうお気づきと思うが、この行為が「勇敢」でないばかりか、危険なため厳しく禁止されているのは、前回のコラムでも書いた通り。「彼は、闘牛の牛がどれほど危険であるかをまったく知らなかったんだ」 祭りの関係者は、こう嘆いたという。「ヘミングウェイの亡霊が、まだパンプローナにいる」。そのため、「ヘミングウェイ的」であると勘違いして、これまでのように、これからも多くのアメリカ人が怪我をするかもしれない、と。

これほどまでに影響を残しているヘミングウェイだが、彼自身、パリに住んでいた1923年にはじめてパンプローナを訪れ、闘牛を見てすっかりファンになったと言われている。なんせその翌年から、パリを離れるまでの5年間、毎年この祭りを見に来たほどなのだ。

その後、キーウェストに移住してからもスペインを訪れることは多かったらしく、スペインを題材とした作品も多い。ゲーリー・クーパーとイングリッド・バーグマン主演による映画でも有名な『誰がために鐘は鳴る』もそうだし、『スペインの大地』もそうだ。

そんなヘミングウェイとスペインの縁の深さを示すように、たとえばマドリードにも、数多くの「ヘミングウェイが通った○○」がある。いくつか並べてみよう。

◇Botin(ボティン)

Cuchilleros, 17

+34-91-366-4217

ここの仔豚の丸焼き(コチニージョ・アサード)を目当てに、ヘミングウェイが通い詰めたという。創業は1725年と、世界でも有数の歴史を誇るレストラン。

◇ Cafe Gijon(カフェ・ヒホン)

Paseo Recoletos, 21

+34-91-521-5425

1888年創業で、カフェテリアとしてはマドリードでもっとも古いと言われる。数々の芸術家に交じり、ヘミングウェイも常連だったとか。

◇ The Westin Palace(ザ・ウェスティン・パラス)

Plaza de las Cortes, 7

+34-91-360-8000

マドリードを代表する高級老舗ホテル。プラド美術館や目抜き通りグラン・ビアにも近い中心地にあり、ヘミングウェイも常宿とした。

◇ Museo Prado(プラド美術館)

Paseo del Prad, s/n

+34-91-330-2800

世界三大美術館のひとつ。へミングウェイはここのアンドレア・デル・サルト作『ある女の肖像』を「マドリードの恋人」と名づけ、これを見に通ったという。

ついには、こんなバルもできた。

"HEMINGWAY NEVER ATE HERE..."

ヘミングウェイ的であること。ヘミングウェイと無関係であること。どちらにしろこのアメリカ人文豪の亡霊は、太陽と情熱と野性と美食とに恵まれたこのスペインという国を、まだまだ元気に徘徊しているようだ。