第35回:アルプスの北は文化の僻地、すべての芸術は南国にあり

日本の義務教育の音楽の教科書に登場する作曲家は極端にドイツ寄り、北ヨーロッパに偏っている。そしてクラッシック音楽のファンの中にも、イタリアオペラには見向きもしない人たちが大勢いる。確かにそれは趣味の問題だから、優劣をつける筋合いのものではない。

バッハの時代、ヨーロッパ全体の音楽はイタリア派に牛耳られていたようなのだ。ウィーンをアルプスの北に含めてしまっても良いと思うのだが、音楽の都ウィーンでさえ、宮廷音楽家はイタリア人で占められていた。アルプスの北、中部、北部のヨーロッパの宮廷では、イタリア人の音楽家、指揮者、歌手を何人抱えているかで評価が決まっていたようなのだ。

ステージパパの最たるレオポルト・モーツァルトは、我が子ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトを売り込まんと、時には姉のナンネル(マリア・アンナ・モーツァルト)とペアで、北ヨーロッパの宮廷に働きかけるのだが、レオポルドによれば、いつもイタリア音楽家マフィアに邪魔されて、入り込むことができなかったと愚痴っている。

この愚痴をそのまま信用して良いかどうか、レオポルドがシュトゥットガルトのヴィッテンベルグ公爵、カール・オイゲン選帝侯に取り入ろうとした時、イタリア人楽長ニコロ・ヨンメッリが邪魔をした、その宮廷からドイツ人を一切排除しようとしていると言い、ヨンメッリは年に4,000グルデンの給料を貰っている(その時、ザルツブルグの宮廷ヴァオリニストだったレオポルドの年収の10倍以上に当たる)と書いている。これは明治維新の後、天文学的な高給でお雇い外人にお出で頂いた明治政府のあり方と共通するところがある。ヨンメッリ自身は優れた音楽家だった。

モーツアルトはイタリアでローマ法皇から“金の拍車”章を受け、イタリア語でオペラを作曲するまでになっていくのだが、神童の名を欲しいままにしていたモーツアルトでさえ、彼の才能をヨーロッパで認めさせるには、イタリア詣でをしなければならなかった。

大バッハの末息子、ヨハン・クリスチャン・バッハ

そして、当時バッハと言えば、ライプツィヒに腰を据えていたヨハン・セバスチャンのことではなく、息子のヨハン・クリスチャン・バッハのことだった。ヨハン・クリスチャンは大バッハが50歳の時に生まれた。彼は穏和な性格を母親アンナ・マグダレーナから、音楽的才能を父親から受け継ぎ、フリードリッヒ大王の宮廷音楽家を皮切りに、ミラノ大聖堂のオルガン奏者になり、イタリア語のオペラを作曲し、“イタリアオペラの母”という勲章を貰い、その後イギリスの宮廷に渡り、ヘンデルの地位をそのまま受け継いでいる。

晩年をパリで過ごし活躍した。現存するクリスチャンの曲は非常に多いにもかかわらず、演奏を聴く機会は少ない。クリスチャンも父親の大バッハ同様、長い年月を半ば忘れられた作曲家の部類に入るのだろうか。

モーツアルトがロンドンを訪れた時、逸早くモーツアルトの才能を見抜き、親身になって世話をしたことで、アレッ、バッハの息子がイギリスにいたんだ、くらいにしかクリスチャンは捉えられていなかった。

一つには、ドイツ音楽史は大バッハに始まり、その系統で書かれていたからだと思う。息子のクリスチャンの方は、アルプスの南のイタリア、しかも大都会のミラノで活躍し、おまけに大バッハが生きていたら、とても受け入れることができない事実、カトリックに魂を売り渡したのだから、そんな男は無視するにしくはない、といったところだろうか…。

熱烈なルター派の信者であったバッハ一族から見れば、カトリックに寝返ることは、裏切りにも等しいことだったのだろう。クリスチャン・バッハがカトリックの牙城であるローマ法王から“イタリアオペラの母”という称号を得たことなど、アルプスの北、森深いザクセンの一商業都市、ライプツィヒでは何ほどのことでもなかったのだ。

イタリア音楽の持つ明るさ、明快さは、アルプスの北の人たちを大いに惹きつけていた。バッハにしろ、パレストリーナに心酔し、ヴィヴァルディ、モンテヴェルディに感服し、テーマを拝借しているではないか。逆に、バッハの影響を受けたイタリアの音楽家、作曲家は存在したのだろうか。

イタリア人音楽家にとって、アルプスの北は出稼ぎに行くところで、そんな田舎の音楽に全く関心を示さなかった。ましてや、重々しいミサ曲など、あれはルター派だけの宗教音楽で、イタリア人はオラが町にはすでに溢れるばかりの音楽があるではないかと、思っていたフシがある。

オペラ以外にもイタリアには音楽があると、強烈且つセンセーショナルなやり方で知らしめたのは、戦後のバロック音楽の走りとなったヴィヴァルディの『四季』だ。

それまで恐らく専門家の間でバロック音楽、ロココ音楽の素晴らしさは知れ渡っていたのだろうけど、私にバロック音楽というものがあると教えてくれたのは服部幸三(1924-2009)さんが早朝FM放送で流してくれた番組だった。

一般のクラシック音楽の世界にまるで殴り込みをかけたかのように、22歳のフェリックス・アーヨが率いたイ・ムジチ合奏団の『四季』は、戦後の音楽史上衝撃的な歴史的事件だと言っても言い過ぎではないだろう。

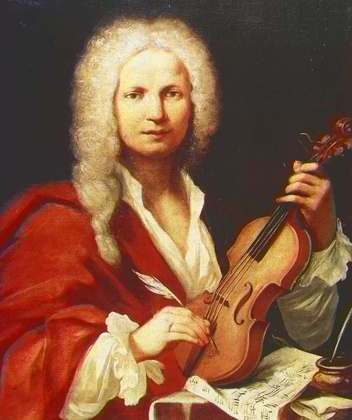

ベネチアの赤毛の司祭、ヴィヴァルディの肖像画と言われてきたが、

このボローニャに伝わる肖像画は、どうもモデル違いだとの大勢に傾いてきている。

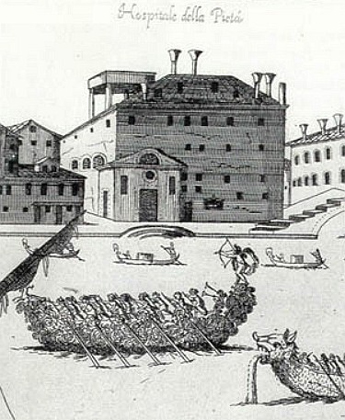

ピエタ慈善院は修道院附属の一種の音楽学校だった。

現在、観光客が必ず訪れるサンマルコ広場、そして定番となったゴンドラ・ツアーで

流す大運河、これも名所になった“涙の橋”という宮殿と牢獄を結ぶアーチをくぐり、

運河沿いの道を300~400m行くと、ヴィヴァルディが住み、教鞭を取っていた、

サンタ・マリア・デラ・ピエタ教会と附属の孤児院がある。

ベネチアには孤児院が三つあり、チョット信じられないのだが、

総計5、6千人の孤児が常時収容されていた…と言われている。

できてしまった赤ん坊を修道院の前に置き去りにする習慣が固定していた

のだろうか。『エミール』という教育論まで書いたジャン=ジャック・ルソーも

内縁というのか、同棲相手に産ませた赤ん坊をフランスの修道院の門へ捨てている。

ピエタ慈善院の正面。運河からの眺め。

ベネチアのピエタ慈善院の音楽トレーナーだったヴィヴァルディ、

赤毛の司祭が率いる少女たちの室内楽団、合唱団は、

そのレベルの高さ、優れた演奏で相当知られた存在だった。

フランス大使付き書記官としてベネチアに赴いたルソーも

『告白』の中で触れているし、ゲーテの『イタリア紀行』にも記述がある。

-…つづく

第36回:君よ知るや南の国、イタリア 第36回:君よ知るや南の国、イタリア

|