第36回:君よ知るや南の国、イタリア

フェリックス・アーヨ(Felix Ayo)が『四季』を発掘したわけではない。確かそれ以前に、カール・ミュンヒンガー(Karl Münchinger)がシュトゥットガルト室内管弦楽団のLPレコードを売り出し、注目を集めていたと思う。(補記;ミュンヒンガー版は1951年にデッカ<Decca>から発売され、大変な評判になった)。だが、何と言っても1955年にイ・ムジチ合奏団が録音したLPレコードは衝撃的だった。そして、クラシック界では想像を絶する2,500万枚という途方もない数を売り上げたのだ。イ・ムジチの『四季』は、クラシック音楽のファン層をグンと広げた。

こんな明快な音楽があったんだ、これは単なる情景描写の音楽ではない、イタリア的な明るさに満ち、かつ深い内生に訴えるモノがあるとまで言われはじめ、それに何よりも、レコードの売り上げがそれまでの『運命』『田園』とは桁違いなのだ。カラヤンのベルリンフィルをはじめ世界中のオーケストラが先を争うように、我も我もと『四季』を演奏し、レコードを売り出したのだ。それは柳の下を狙うかのようで、いささか見苦しいほどだった。イ・ムジチの『四季』は文字通り、クラシック音楽界、レコード業界に旋風を巻き起こしたのだ。

音楽だけではないだろうが、一般に自然描写はそれを描く側の内生、感性がなければ、何をどう表現しようが自然そのものに敵うものではない。物言いがはっきりしている作家・坂口安吾、私の好きな作家だが、にしてから、「洋の東西を問わず、凡そ近代と呼ばれる音楽の多くは、単なる描写音楽の愚を敢えてしている」とし、「単なる写実は芸術とはなり難いものである」とさえ言い切っている。

文学者特有の言葉を弄する職人芸は、読む者を楽しませるが、彼がいかに芭蕉や世阿弥の自然観に深い洞察を示そうが、音楽に、この場合、流行歌、ポップス、クラシック、バロックを問わず、心底から感動し、嵌まり込んでいたことがあるか疑問に思う。彼が酔っていない時、ヒロポンに浸っていない時、静かにイ・ムジチの『四季』を聴いて貰いたかった…。

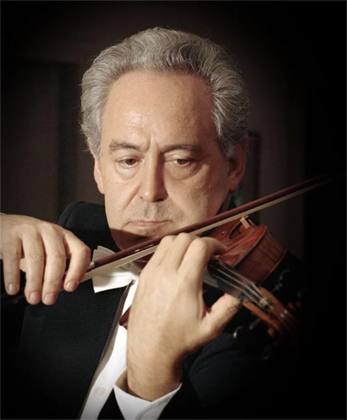

フェリックス・アーヨ、バロック音楽を世界に知らしめた。

元々彼はクラシック音楽界の旋風を巻き起こそうと意図していたわけではなく、

彼同様の若い好き者同志が四角四面の楽譜に忠実であることを最善だと

されていたクラシック音楽に対し、個性を存分に発揮させるように、

若く新しい感覚で演奏したのが、大当たりを取ったのだった。

イ・ムジチ合奏団は、リーダーこそフェリックス・アーヨだが、指揮をせず、半円形に13人(コンサート、録音によって入れ替わりがあるにしろ)が並び、互いの呼吸を見計らう様に演奏する。そして、ソリストに存分に、自由に演奏させる方式を取っている。そこには型に嵌った堅苦しさはなく、おおらかな感情の発露がある。教会音楽にはない、生命の喜びに満ちているのだ。

音楽にムジカサクレ(聖なる音楽、キリスト教的な)とムジカヴィーヴァ(世俗の音楽)の区別はない。『四季』に宗教性を聴き取ることはできないが、春夏秋冬の一年を通して大らかに唄い上げられたイタリア人の感性が聞こえるような気がするのだ。

バロック音楽全般に言えることかもしれないが、ヴィヴァルディを何度もレコードやCDで聴くと、アレッ、さっき聴いたのと似てるな~、同じじゃないかと思うことがある。その時代から、そんな批判はあったようだ。ルイージ・ダッラピッコラは、「彼のヴァイオリン曲は600曲作曲したのではなく、1曲を600回作り直しただけだ」と言っているし、現代では、ストラビンスキーはヴィヴァルディを、“同じ形式を繰り返しただけの退屈な男”と切り捨てている。ストラビンスキーはバッハに傾倒していた。

こんな「例え、もし、IF」に意味がないと知りながら言うのだが、もし大バッハが悶着ばかり起こしていたライプツィヒを去り、イタリアに居を据えたなら、全く別の局面、音楽を産んでいただろう。そして、次元の違う天上の曲を作っていたことだろう。

バッハの信仰心を疑うものではないが、ケーテンの時代にルター教会の音楽を離れ(ケーテン侯はカルヴァン派だった)、もっぱら器楽曲を作っていたように、イタリアにいたならば、ヴィヴァルディ、モンテヴェルディ、ペルゴレージの音楽をスポンジのように吸収し、消化し、新しい境地を開いて行ったと思うのだ。

これはあり得ない想像ではない。ロシアの宮廷音楽家にならんとして、卑屈なくらい頭を下げ、就職斡旋を旧友に頼み込んでいるバッハなのだ。ロシアはロシア正教の牙城だった。そこへ是が非でもライプツィヒを逃れて行こうとしていたのだ。果たして、バッハはルター派の信仰を捨てるつもりだったのだろうか。ロシア正教とプロテスタント信仰に音楽を通じて折り合いがつく、つけることができると思っていたのだろうか。それなら、彼が憧れていたイタリアへ、そこがたとえカトリック教国であろうと、音楽至上主義のバッハは充分、自分の道、生き方を見つけたと思うのだ。

バッハにあっては、音楽にはただ唯一“ムジカ・プーロ”(純粋音楽)があるのみだと思うのだ。

-…つづく

第37回:そしてバッハ音楽祭、私は騙されていた… 第37回:そしてバッハ音楽祭、私は騙されていた…

|