第726回:三角州を迂回して - 山陰本線 長門市~東萩 -

「飯井」という駅がある。「いい」と読む。日本一短い駅名だ。漢字とひらがなの表記すると三重県の「津」「つ」が日本一短い。しかし「いい」はローマ字で「Ii」だ。「つ」はローマ字だと「Tsu」で3文字。「Ii」は2文字。アルファベット2文字の駅は世界でも最短駅名だという。中国や韓国にありそうな気もするが。ちなみに日本ではほかに「粟生(Ao)駅」「小江(Oe)駅」「頴娃(Ei)駅」もローマ字2文字。世界最短ファミリーだ。

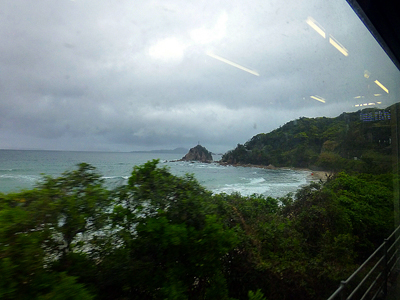

山陰本線らしい海の景色

飯井駅の周辺は農村の趣だ。民家がいくつかあるけれど畑が多い。そして列車は海沿いを走る。山を潜り抜け、入江の町を望む。駅を作ってあげたらいいのに、と思う集落がある。蒸気機関車は発車も停車も手間だったから、短距離区間の駅は作らない。電車やディーゼルカーは停めやすく走り出しやすいから、蒸気機関車引退の時に駅を増やせば良かったのに。いや、その時すでにマイカーの普及は始まっていたかもしれない。

世界一短い駅名、「Ii」

民家の屋根が赤くなった。石見産の石州瓦だ。もうすぐ島根が近い。この赤い瓦、青い海、緑の山が山陰地方の風景だ。しかし残念ながら雲行きがよくない。鮮やかなはずの三色がくすんでいる。春の山陰はまだ重い景色らしい。

三見という駅に停まった。列車の行き違い、相手は長門市行きの2両編成だ。一つのボックス席に一人ずつ乗り、ロングシートが埋まっている。こちらも似たような混み方で、私は向かいの席へ伸ばした足を引っ込めた。

海岸線の形が変わっていく

相席になり、目のやり場を窓に向ければ、紙で身を包んだ木がいくつか通り過ぎていく。この時期に保護する果実は何だろう。萩は日本で初めて夏みかんを栽培した土地だそうで、始まりは明治時代初期という。しかし、夏みかんの花は5月頃に咲くらしい。4月に実がなるはずもない。夏みかんの花は白く、実は黄色い。山陰本線の車窓は、その頃にもっとも色彩が豊かになるのだろう。

萩駅に残る木製ラッチ

線路は海岸線を離れ、萩へ続く。車窓から海が遠ざかる。玉江駅。建物が多く、萩市街の西側に位置する。萩は三角州の町だ。阿武川が2つに分かれた西側が橋本川、東側が松本川だ。山陰本線は二つの川を渡って海沿いに通せば短縮ルートになったはず。しかし線路は橋本川に沿って南下し、分流前の阿武川を渡り、松本川に沿って海岸に戻ってくる。こうすれば橋は1本で済む。長い線路で迂回するよりも工費が安かったか。あるいは城下町を貫くには抵抗が大きかったのか。玉江駅は萩城の跡地にもっとも近いけれど、橋本川の向こう側だ。

年季の入った建物、手入れは行き届いている

萩駅も三角州の外側、分流点近くにある。臨時改札もある立派な駅舎だ。外から見れば、文明開化の洋館風の建物らしい。2016年、駅前に井上勝の像が建てられた。萩市は日本の鉄道の父、井上勝の出身地である。井上は元長州藩士で、黒船来航の警備に長州藩が指名されて横須賀に着任し、伊藤博文と出会う。イギリスへ渡って鉄道と鉱山の技術を学んだ。帰国後は長州藩に鉱山係として仕えたのち、明治新政府の要人となった。

窓、梁、柱、古き良き駅舎

そんな偉人の像が立つ萩駅が無人駅とは残念だ。もっとも駅舎は井上勝記念館のようでもあるらしい。日本の鉄道通史の旅を企画して、また訪れる時も来よう。

萩の町が見えてきた

山陰本線に編入される前の美禰線は、長門市側から延伸し終点とした。しかし半年後には阿武川を越えて東萩駅ができる。まるで鉄橋の完成を待つかのような延伸であった。街の中心部に最も近い駅は東萩駅のほうだ。

東萩、幕末維新ゆかりの地

重い灰色の空から、とうとう雨が降り出した。東萩駅に到着。観光列車「〇〇のはなし」の始発駅だ。11分停車。駅前に大きなホテルが見える。乗客がごっそりと降りた。さすがは萩市の中心だ。大きなスーツケースを持ち込んだ家族がいる。初老の男性、その娘。白人の男性は娘の夫だろう。この旅はどんないきさつか気になる。英語混じりの会話に聞き耳を立ててみる。しかしディーゼルカーの車内は騒々しく、音の壁を作ってプライバシーを守っている。

異国の婿さんを連れた観光客

赤くない瓦の家も増えているようだ

-…つづく

|