|

第665回:叡山と比叡山 - 叡山ケーブル-

比叡山は宗教由来の地。宗教文化の観光地。鉄道ファンにとっては二つのケーブルカーと私鉄で巡る、乗りもの回遊スポットである。この二つのケーブルカーは、それぞれ日本一を誇る。琵琶湖側から上った坂本ケーブルは "路線の長さ" の日本一だ。そしてこれから降りるルートの叡山ケーブルは高低差の日本一。わずか1.3kmの距離で561mも下がる。561mといえば東京タワーより高い。東京スカイツリーよりすこし低い。かなりの高さだと思うけれども、地に足がついているから恐怖感はない。ただ、線路を見下ろすと、歩いて降りたら転がり落ちそうである。

ケーブル比叡駅

ロープウェイのロープ比叡からケーブルカーのケーブル比叡駅まで、麓に降りる方向にもかかわらず、この駅間は上り坂だ。逆方向、麓から上ってくる方向だと、この坂道を下る。京都側から上って滋賀側に降りるルートのほうが、ちょっとだけラクかもしれない。ケーブル坂本駅から京阪電鉄坂本駅までも下り坂だ。

そのケーブル叡山駅は四角い積み木を組み合わせた白い建物だ。洒落ていると言われるとそうだし、機能美だけだと言われるとそうかもしれない。プレハブ戸建て住宅にこんな工法があったな。もしかしたら、組み立てた部屋を持ってきて積み上げたかもしれない。工作用紙を使って簡単に模型を作れそうな構えだ。入り口に小さな貼り紙があって、「クマ、イノシシ、サル、シカが出没するので注意」と書いてある。ケーブルカーやロープウェイから見下ろせば発見できるかもしれない。

なんとなく小坊主を思わせる車体

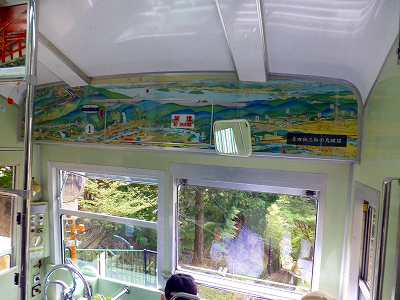

叡山ケーブルカーの車両は坂本ケーブルより小ぶりで、装飾のない質素な作りだ。真四角な白い車体に、ロープウェイとおそろいの赤と青の帯を巻く。1987年製といえばバブル景気の頃で、もうすこし色気があってもいいような気がする。清潔感があって良いとも言える。そのかわり車内にすこし洒落っ気があった。正面の窓の上に鳥瞰図が描かれている。これから見下ろしていく風景の説明だろうか。表向きは目立たせず、裏地に凝る。ああ、京都の人々の奥ゆかしさに通じるだろうか。

内壁に鳥瞰図とは洒落ている

ケーブルカーは坂道を行き来するだけだから、車体を横から見ると平行四辺形だ。叡山ケーブルカーは高低差があるせいか、車両の傾きも大きい。車内はうっかりすると転がり落ちそうな階段になっている。どの席からも正面の窓がよく見える。発車すると、まずは切り通しを下っていき、その先は木々に囲まれる。ときどき、木立の隙間があって、京都市街が見える。こちらが下向きに傾いているから、水平のはずの街並みが昇り斜面にあるような感覚。『機動戦士ガンダム』で、スペースコロニーを見渡すとこんな景色だった。

切り通しを降りていく

街並みが壁のように見えた

ふたたび木立に視界を遮られた。下を見れば、保線係さんが見守っている。設備点検だろうか。片手を横に出して安全の合図。もう片方の手には図面のような紙と、細い棒。杖かもしれない。たいへんなお仕事である。

正面にすれ違い区間が見えている。線路が二股に分かれ、その先で合流する場所だ。向こうからも同じ形、同じ色の車両がやってきて、お互いに自分から見て右の線路に入る。ケーブルカーは他の鉄道車両とちがって、片側の車輪は踏面の両側につばを持ちレールを挟む。もう片側は扁平でつばがない。お互いに車輪の位置を逆にすれば、常にすれ違い区間でどちらか一方の区間を通る。これを考えた人はすごいと、ケーブルカーに乗るたびに思う。

すれ違い地点、上り客も多い

車窓は森と切り通し。左側に眺望があったけれど、また木立。そして下の駅に潜り込んだ。一旦停車するけれども、すぐに上へひかれる感じがある。つるべ式のケーブルに、すこし弾力があるようだ。そうしないと折れてしまう。係員が扉を開けてくれた。比叡山の周遊の終わりであった。

紅葉の時期が良さそうだ

ケーブルの下の駅はケーブル八瀬駅という。駅舎は木造で薄緑のペンキに塗られている。どこか涼しそうで、2階の趣は華族の別荘だ。ここが表玄関だと考えれば、ケーブル比叡駅は実用粋な裏口にあたるようだ。ところで、比叡山に行くルートでありながら、ケーブルカーは比叡山ケーフルではなく叡山ケーブル。これはどういうことだろう。これから乗る電車も叡山電車である。

叡山と比叡山。気になって調べてみる。叡山は大比叡という山を指し、比叡山は周辺の山もまとめた呼び名らしい。京都の人々は山岳信仰の叡山を崇め、比叡山という仏教施設は認めたくなかったか。さらに調べると、もっと単純で、比叡山を略して叡山、という説が出てきた。たった一文字だけ略す意味があるだろうか。クソゲームをクソゲーと呼ぶようなものか。

ケーブル八瀬駅は立派な駅舎

-…つづく

|