第52回:西部劇名作選 ベスト20 No.18

メル・ブルックス監督『ブレージング・サドル』(原題: Blazing Saddles;1974年)

『ブレージング・サドル』は、鬼才メル・ブルックスが西部劇に名を借りて徹底的にアメリカのあり方をオチョクッタ迷作だ。コケにされているのは黒人と黒人に対する偏見、KKK団、保守的なキリスト教会、政治、インディアン、西部のサロンバーなどの場面で、すべて小気味よいほど本質を突いている。だからこそカリカチュアのパンチが効いてくる。

出だしからブルックスの演出に巻き込まれる。勇壮な音楽がいかにも西部劇大作風な上、バックグラウンドの景色も、モニュメント・ヴァリーこそ出てこなかったが、大平原の遠景に山々と、オッ、これは本格的西部劇の幕が上がるのではないかと期待を抱かせる。

しかし、カメラは大陸横断鉄道敷設工事に移動する。時代は鉄道敷設真っ最中で、当然、労働者、人夫は黒人、中国人、アイルランド系ばかりだ。それを今なら映倫のコードに引っ掛かる呼び方、ニガー、チンクを連発させている。その黒人労働者が偶然からロック・リッジという鉄道前線の町のシェリフになり、乗り込むことになる。そのロック・リッジは白人ばかりで、市長、説教師をはじめ住人全員が白人至上主義で凝り固まった町なのだ。

そんな町でいかに黒人シェリフが白人どもに受け入れられるというのか、いかに争いながら仲良くなっていくかがストーリーといえばストーリーなのだが、話の筋よりもコントの積み重ねで、その場面のバカバカしさで大いに笑わせる映画作りだ。

こんな映画だから、名喜劇役者を動員している。主人公のコンビ、黒人シェリフにクリーヴォン・リトル、相棒のアル中のガンスリンガーにジーン・ワイルダー、野心満々の知事の弁護士、秘書にハーヴィ・コーマン、そしてドサ周りの酒場の女にメデリーン・カーン、彼女は『嘆きの天使』のマレーヌ・デートリッヒを上手くマネている、というか、デートリッヒの低くつぶやくようなリリー・マドレーヌばりの歌を酒場サロンで披露するのだが、それが見事な音痴(故意にだろう)で、デートリッヒ以上だという脚を披露するのだ。

また、ビッグバンドジャズが流れ、それが抜群の演奏だと思っていたら、バンドメンバー全員が白いタキシードに身を固めたカウント・ベイシーオーケストラが、西部の荒地の真ん中で観客ゼロで演奏してるのだ。しかも曲は『パリの4月』という映画の筋と何の脈絡もない、時代錯誤的な名曲を名演奏したりで、ともかくすべてがこんな調子で映画を作っているのだ。

市民権運動が盛んだった1974年に公開されたこの映画は、評論家の間で賛否両論激しい論争を巻き起こした。だが、興行的には大成功を収めた。製作費は260万ドルで、映画館の収益は製作費の5倍以上あったというから、ハリウッドでも滅多にない大当たりだった。

おまけに100年間で最も笑わせた映画100のランキングで第6位になっている。おまけに2006年になってからだが、文化、歴史、美術的価値ありとして国立フィルムライブラリーに永久保存された。

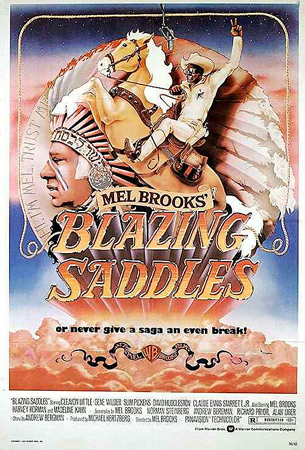

『Blazing Saddles』 アメリカでのポスター

映画のポスターに宣伝力があった時代もあった。

風呂屋の脱衣場で、任侠モノから文芸名作までのポスターを眺め、

それだけが映画館へと足を運ぶ要因になっていた。

「キネマ旬報」「スター」「スクリーン」などの雑誌に

目を通すようになったのはかなり後のことだ。

『ブレージング・サドル』はシッチャカメッチャカの極(キワミ)なのだが、思い切り笑うには当時のアメリカを、アメリカの世相を知っていなければならない。加えてアメリカの歴史、社会史、そして俗語、卑語にも通じていなければならない。

一体日本でこの映画がどのように受け止められたのだろうか、興味あるところだ。私の米語能力ですべての冗談、皮肉、悪ふざけを掴んだとはとても言えないのだが…。

このようなギャグを思い切り詰め込んだ作品のシナリオは、多数のライターを抱え、ブレーンストーミングをしながら仕上げているものらしい。イタリアの喜劇のシナリオライターに10名からの名前が連なっているのにたまげたことがある。

『ブレージング・サドル』の脚本にもメル・ブルックスを中心に5人の当代の名ライターが加わっている。黒人のコメディアンで、コント、ギャクを書かせたら群を抜いていたリチャード・ペイローも加わっている。

メル・ブルックスは後で、シナリオ制作会議はまるで酔っ払いの宴会のようだった。大声で叫び合い、その間、冗談を飛ばし合い、駄洒落を連発し、相手を戯れ言でやり込め大笑いし、混乱状態に陥り収集がつかなくなるのではと本気で心配し始めたほどだったと語っている。

この映画は1874年の西部劇に名を借り、黒人問題を主眼にしているのではないかとさえ思える。保守的なキリスト教に取り憑かれたような町を舞台にして、そこへ突然黒人のシェリフが就任すること自体あり得ない設定だが、町の男どもがこぞって憧れる白人女性のショーガールが黒人シェリフに惚れ込んでしまい、誘惑するのだ。そしてベッドへ…その場面は真っ暗になり、音声だけになる。

アメリカ人は黒人男性は揃いも揃って皆、巨根の持ち主であり、したがって、我が白人女性、妻や娘を寝取られたら、巨根の味を覚えた女どもは白人の元へ帰ってこないと信じているフシがある。根底に黒人コンプレックスがあるのだ。そこでこの映画で憧れの白人ショーガールとことを終えたであろう黒人シェリフに、「失望させて心苦しいが、あなたが舐めていたのは俺の腕だよ」と言わせているのだ。

この真っ暗の場面は初演された当時、アメリカの配給会社の強い意向で、削られた。2012年のDVDではそのままといっても真っ暗な画面にセリフだけだが、観ること? 聞くことができる。

日本版ではどうなっているのか、興味あるところだ。裸には厳しい映倫も言葉には間抜けたところがある…と思うのだが…。

『ブレージング・サドル』は私が西部劇ベスト20を書いているとスキー仲間や隣人たちに言ったところ、それこそ全員、皆が皆この映画を観ており、文字通りワッツとばかり盛り上がり、シーンの細部まで覚えていて、それを再現さえするのに圧倒された。

『ブレージング・サドル』は、1974年の文化的衝撃だったのだ。

-…つづく

第53回:西部劇名作選 ベスト20 No.19 第53回:西部劇名作選 ベスト20 No.19

|