蛍茶屋電停は路面電車にしては大きなターミナルだ。1号系統を除くすべての系統がやってくる。私は4号系統の到着を待った。次の目的地は正覚寺下だ。4号系統は公民館下までは今来た道を戻るが、桜町線に入らずに直進し、公会堂前通りという広い道を進む。中島川に斜めに出会うとそのまま鉄橋を渡って築町通りを往く。築町通りは公会堂前通りより狭いので、路面電車としては公会堂前通りのほうが進みやすそうだ。しかし、築町通りは賑やかで活気がある。昭和の賑わいがぎゅっと詰まったような通りを昭和生まれの電車が走る。

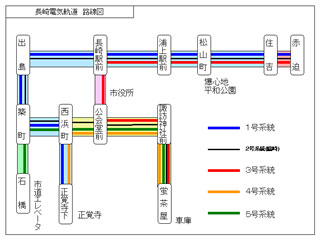

長崎電気軌道 路線図。

人通りが途切れて視界が開けると西浜町の交差点だ。広い道路が交差し、右折すれば県庁前通り、左折すれば春雨通りである。線路は直進と左折の方向しかない。我が4号系統は左折して春雨通りに入った。築町通りはいかにも裏通りらしい雑踏と賑やかさが満ちていたが、こちらも賑やかで、デパートやホテルなどが並んでいる。その春雨通りをさらに進むと思案橋通りになる。通りの右手の丸山町は花街があったところ。左手は油屋町で、こちらは大店が立ち並んだところのようである。思案橋の名の由来は、"遊郭へ行こうかどうしようか悩む橋"だそうで、やはりこの辺りが長崎市の大歓楽街といえそうだ。

春雨通りを往く。

大通りが終って道が細くなると、線路はひょいと通りを飛び出して横丁に入る。そこが終点の正覚寺下電停であった。道の下から小川が姿を現しており、その淵にひっついている。いや、低いホームと線路の半分は川の上で、その心もとなさが良い。遠慮がちに川淵に腰掛けたような電停である。旧型の路面電車が良く似合う。都市の隙間に現れた自然と電車。箱庭にしたいほど好ましい情景だ。なるほど、この川に被せる形で思案橋通りが拡張されたのだな、とわかる。かつてはこの川が海まで姿を見せており、そこに思案橋がかかっていた。今では陸続きの丸山町と油屋町だが、かつては花街と商人街に川という明確な線引きがあった。小金をせしめた商人が、ぱっと使うか踏みとどまるか。その悩みどころが思案橋。そして、対になるように思切橋も架かっていた。悩まずに渡る人も多かったらしい。

正覚寺下電停。

正覚寺下電停の由来となった正覚寺を探してみた。電停そばの交差点に道しるべがあり、示す方向に坂を上がるとすぐに見つかる。この辺りは坂の町だ。通りからわき道に入ると細い道ばかり。そこをクルマがどんどん走ってくる。しかも一方通行ではなさそうだ。正覚寺は電停の名になるくらいだから、さぞや大きな寺だろうと思ったけれど、境内は静かで本殿と思わしきところに賽銭箱もない。観光の対象というより地域の檀家に支えられた寺のようだ。

参道の階段の下には"長崎茂木街道ここに始まる"という石碑がある。茂木街道は、長崎市街から枇杷の産地として知られている茂木へ向かう山道の起点だ。クルマが一台、窮屈そうに通り抜けた道が茂木街道であるらしく、案内図によるとちょっとしたハイキングコースになっている。

正覚寺。

正覚寺下電停に戻り、次に目指す電停は石橋だ。1号線の電車に乗る。思案橋通りを西浜町まで遡ると、電車は築町通りを左折する。西浜町のこちら側の築町通りは多少道幅が広いけれど、やはり密集感はある。あとで宿に落ち着いたら、この辺りに遊びに来ようと思う。その賑やかな通りの先の築町電停が分岐点だ。1号系統は右折し、出島を経由して長崎駅に向かう。石橋方面は直進である。私は築町で降り、後続の5系統に乗り換えた。

築町へ戻る。

電車は築町通りから大浦海岸通りに突き当たる。正面は広大な長崎水辺の森公園があり、その中にガラス張りの大きな建物がある。アメリカ資本の生命保険会社グループが保有する長崎県最大のオフィスビルだ。広大な空と広い緑に囲まれた姿は日本のものとは思えない。サンフランシスコからシアトルへ向かうハイウェイの周辺がこんな感じだっただろうか。日本の繁華街から抜け出した私には、突然に現れた異国の風景が現代の出島に見えた。長崎電気軌道がこの先で公園方向に分岐する新線を作り、LRTタイプの最新型3000系があのビルの前まで乗り入れたら。そんな楽しい夢を描いてみる。

現代の出島?

大浦海岸通りは広々とした道路だが、路面電車の軌道は大浦海岸通を過ぎると単線になり、左折して横丁に入ってしまった。ここは大浦石橋通りである。電車は川に沿って走っていく。道の中央ではなく、右端に線路が敷かれている。道路の一部のようだが路面の色が異なっていて専用軌道になっている。単線区間は電車の進行方向が変わるから、クルマの進入を許せば正面衝突するかもしれない。単線なので、ダイヤを維持するという面でも進入禁止は効果的だ。

最初の電停は大浦天主堂下。しかしここから天主堂は少し離れている。直線距離では200メートルほどだが、天主堂は丘の上にあるから、迂回するように坂道を上らなくてはいけない。その天主堂の隣といって良いところにグラバー園がある。実は、どちらも終点の石橋電停のほうが行き易い。天主堂、グラバー園ともに同じくらいの距離で、石橋から行くほうがラクである。理由は少し後に述べる。

石橋電停へ。

天主堂もグラバー園も長崎の著名な観光地だけれども、私は立ち寄るつもりはない。もう17時を回っているので観光施設は閉館してしまうだろう、という都合と、小学生のときに訪れて、特に印象を持たなかったからでもある。30年ぶりに訪れたなら違う感傷もあるだろうけれど、50年ぶりでもよさそうな気がする。そのかわり石橋電停の付近を散策したい。私は誘い込まれるように路地に入った。なんとなぐ駄菓子屋か肉屋がありそうな気がしたからである。その土地の日常に紛れ込み、つまみ食いする。私はそういう散策が楽しくて仕方ない。

グラバースカイロード。

ところがどう歩いたのか思い出せないが、妙なものを見つけた。マンションのエントランスだけ建てたような門構え。レンガ積み風の壁に金色のプレートがあり、『グラバースカイロード』と記されている。普段着の人々が出入りしているので、私も中をのぞいてみた。やはりマンションのエレベーターホールのようだ。入り口の横に地図があり、グラバー園への近道だと描かれていた。ご利用の注意を書いた看板には長崎市と明示されており、誰でも乗って良いエレベーターということらしい。確か山梨のほうにニュータウン住民専用の斜坑エレベーターがあったと記憶している。これもそういう類だろうか。

扉が開き、数人の人々が降りた。待っていた人々が乗り込むといっぱいになったので、私は次の便を待った。作業着を着た老人が操作をしている。彼は私に「すぐ来ますから」と言って扉を閉めた。エレベーターは斜めに上がっていく。私の後ろに親子連れがふた組並び、再び開いた扉の中に入った。室内はガラス張りで明るく、斜坑はトンネル状だがいくつか窓が開いていて外が見える。小型のケーブルカーのようでもある。料金は不要。丸窓をいくつか通り過ぎて上階着。

展望広場の眺め。

上は広場というか道のようになっており、ごくふつうに民家の門が面している。道路の先にはまたエレベーターホールがあり、今度は垂直に上れた。ここも住宅街に接しており、やはりエレベータは生活の足といえる。グラバー園の入り口があったけれど、すでに閉じていた。無料エレベータの道はここが終点というわけだ。そこは展望広場になっていて、長崎湾が見渡せる。風景を解説するプレートが設置されており、天主堂や出島が見えた。きっと夜景も見事だろう。

夕刻の長崎の景色を楽しんで、エレベータに戻る。今度はお客は私ひとりだけだった。作業服の老人に「おもしろい施設ですね」と話しかけると、「長崎市が何億円も投じて整備しましてね。国会の議員さんががんばって下さった」と言った。正式には長崎市道相生町上山田町2号線という"道路"だそうで、日本で始めて公道として整備されたエレベータである。長崎は坂の町で、大浦天主堂下電停から天主堂に行く道すがらにそれを実感した観光客も多いことだろう。しかし、石橋からエレベータに乗ればラクに上れる。石橋から上がり、グラバー園を通って天主堂から"下山"する。そういう回遊路ができている。

出島電停。

石橋電停に戻り、5系統で築町に戻り、1号系統に乗り換えて、出島経由で長崎駅着。これで路面電車を踏破した。ビジネスホテルにチェックインしてシャワーを浴びたい。夕食はどうしよう。長崎といえばちゃんぽんや皿うどんだが、私は魚介が苦手なので敬遠したい。そういえば、地元の若者はトルコライスを食べると教えてくれた人がいた。携帯電話と名刺を取り出し、いつ電話しようかと思案する。28年ぶりの長崎の夜は、いつもの旅より楽しくなりそうだ。

-…つづく

第212回以降の行程図

212koutei.jpg