第39回:ライプツィヒという町 その2

私が初めてライプツィヒの町を訪れた時のことはすでに書いたが、その時からもう50年以上経っていることに唖然とさせられる。私は老い、ライプツィヒの町は変身と呼びたくなるような様変わりをした。当時、バックパッカーだった私は、有名なライプツィヒ大学にお世話になった。と言っても、異常に安くボリュームのある学食でもっぱら腹を満たし、トイレを使わせてもらっただけのことだが…。

このライプツィヒ大学、音楽院がドイツ有数の優れた大学であることを知ったのはバッハ音楽祭に通い始めてからのことだ。当初、バッハだけでなくシューマンやワグナー、メンデルスゾーン、そしてゲーテの銅像がなんでここにあるのか程度の見識しかなかった。そして、彼らが出入りしていた『カフェ・バウム』(Coffe Baum)でコーヒーとドイツ的チーズケーキを摂ったついでに店の壁に貼られた、小さな肖像画群を見て、驚いた。歴史の教科書に出てくる人物が、このカフェにタムロしていたようなのだ。

ドイツ最古のコーヒー店『カフェ・バウム』(Coffe Baum)

そして、ライプツィヒ大学の卒業生、もしくは退学生、一時でも席を置いたことのある人物のリストを見てさらに驚いた。ドイツ、ザクセンの一商業都市にこんな大学が維持できるものだろうか。(今は国立大学)

バッハは大学、音楽院には行けなかった。シューマンは生まれこそツヴィッカウ(Zwickau)だが、この大学の法科に在籍し(後にハイデルベルグ大学に移っているが)『カフェ・バウム』を居城にして『新音楽時報(Neue Zeitschrit fur Musik)』を24歳で発行している。また、シューマンが住んでいた家は博物館になり、解放されている。

在籍した人物を挙げると、統合ドイツの首相だったメルケルさんはここで理論物理学と分析化学を専攻し(当時はカールマルクス大学と呼ばれていた)、ゲーテ(16歳で法学部に入学、3年在籍した)、レッシング(詩人、思想家)、ニーチェ、ケストナー(詩人、『エミールと探偵たち』の作家)、カール・リープクネヒト(初期の共産主義者;理論家)、一時私が読み耽った文化人類学者マリノフスキー、テレマン、バッハの息子カール・フィリップ・エマニュエル・バッハ、メンデルスゾーン(ライプツィヒ音楽院を創設)、ワグナー、ウエバー、グリーク、ヤナーチェック、カール・リヒター、コンヴィチュニー、クルト・マズアー、クリストフ・ビラーなど名前を羅列するだけで、このコラムが終わりそうだ。

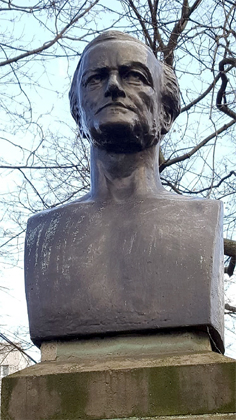

メンデルスゾーンの銅像記念碑

聖トーマス教会の西門の前、環状線添いにある。

普通の教会なら、ここが正門になるところだ。

この門はメンデルスゾーンの門=ゲイトと呼ばれている。

通常、バッハの銅像のある南側の二つの扉が教会の出入り口になることが多い。

チリ初の女性大統領を二期務めたミシェル・ヴァチェレさんもライプツィヒ大学出身ではなかったか。そして、日本人では滝廉太郎、チェリストの斉藤秀雄(音楽院だが)もここで学んでいる。さらに、森鴎外がいる。彼は医学生だった。その他にも萩原三圭、三浦守治もここの医学部に在籍した。ノーベル物理学賞の朝永振一郎もここで学んでいる。

この伝統、由緒あるライプツィヒ大学は1409年に創立しているから、ドイツではハイデルベルグ大学に次ぐ二番目に古い大学になる。

大学に限らず、ライプツィヒはユニークな人物を数多く生んでいる。リヒャルト・ワグナー、クララ・シューマン、同じくピアニストのヴィルヘルム・バックハウス、哲学者、数学者のゴットフリート・ライプニッツ、画家のマックス・クリンガー、東ドイツ最初の国家元首ヴァルター・ウルブリヒトもここの生まれだ。 確か、シラーがベートベンの第九の詩『歓喜に寄せる』を書いたのもライプツィヒにおいてではなかったか。グスタフ・マラーもここの歌劇場音楽監督を務めていたことがあるはずだ。

ワグナーの銅像

旧市街、リンク内の北西はずれ

ワグナー通り、ワグナー広場の西の木立の中にある。

この銅像界隈はいつ行っても汚れていて、

ヘロインかコカインを打つための

使い捨て注射器が投げ捨てられていたりする。

これが西に開けた国のイギリスやフランスに近い街なら分かる。商業都市としてハンブルグ、港町ブレーメン、政治都市と言って良いベルリン、ミュンヘン、オランダとの交流が多かったアーヘン、デュッセルドルフ、ケルンではなく、ドイツも東のはずれにあるザクセンの一商業の町だったライプツィヒがどうしてこれだけの音楽文化を持ち得たのだろうか、歴史の不思議を見る思いがするのだ。

商人の町は王権の介入を嫌う。利益に従う。それは自己的なものから、地元の体勢を大きく捉えた利益に繋げることもある。王権に頼らず、中世から大学を維持し、強いルター派の教会とその音楽を支えたのは、豊かな商人たちだったのではないか。歴史に必然性があるのか、単なる偶然だったのか、ライプツィヒは多くの優れた人物を生み、吸い寄せるように才能を集めたのだろう。

一つの理由を挙げるとすれば、メッセ(Messe)と呼ばれる“市”に象徴され、現在まで続いていることだろうか。政治的感覚を多分に持っていた神聖ローマ帝国のマクシミリアン一世はメッセの重要性を十分理解していたのだろう、物流を盛んにするメッセを積極的に保護した。“市”が立つと、モノだけでなく自然、技術も、それに付随するように様々な文化も流入したのだろう。

印刷物も流れ込んだ。1481年には、すでにライプツィヒで本が出版されている。ザクセン領では比較的検閲が緩かったせいではないかと思われる。16世紀中頃には、出版業者が続々とライプツィヒに集まり始め、17世紀半ばには世界で初めての日刊紙が発行されるまでになっている。メッセは現在まで続き、毎年3月に開かれる『書籍見本市』は世界中から出版業者、本屋を集めている。

今では、フランクフルトとライプツィヒは見本市(メッセ)の町として世界に知られるようになった。メッセは共産主義時代にも継続された。ライプツィヒの持つ経済効果を無視できなかったからだろう。

音楽に話を戻すと、世界に冠たるゲヴァントハウス管弦楽団は18世紀に市民が自費で作り上げている。管弦楽団(オーケストラ)というのは維持するのにとてもお金のかかる団体だ。それを市民が資金を出して持ったのだ。ゲヴァントハウスは世界初の民間オーケストラだろう。定期演奏会、オペラハウスでの演奏、聖トーマス教会、聖ニコライ教会での特別ミサ曲の演奏に、ゲヴァントハウス管弦楽団のメンバーが主になって行われる。

それまで管弦楽団やオペラハウスは、王宮、皇帝の、いわば王族の趣味と見栄で維持されていたし、教会音楽は宗教に、ミサに付随するものだった。市民階級が自腹を切ってオーケストラを持つのは余程、余財があり文化の成熟度が高くなくてはできないことだ。

それらのことは、バッハ・ファンとしてライプツィヒを訪れ始めてから知ったことだ。ライプツィヒの町にとっては、街の経済にとっては、多義にわたるメッセの方が、春の10日間に開かれるバッハ音楽祭よりも遥かに大きな利益をもたらすに違いない。営利主義に走らないバッハ音楽祭のあり方を見るたびに、同じ演奏家が日本やアメリカで演奏会を開く時の、あの天文学的な入場料の高さはどうなっているのだと辟易させられる。

-…つづく

第40回:ライプツィヒの近隣の町 第40回:ライプツィヒの近隣の町

|